〈私の〉オブジェ・トゥルヴェ★その1-ブーレーズと福士則夫のコード表-

- yumiko segawa

- 2025年9月16日

- 読了時間: 6分

〈私の〉オブジェ・トゥルヴェ★その1

-ブーレーズと福士則夫のコード表-

今、私は手渡された「コードの山」の宝物を手にしています🥹✨これは単なるテンプレートではなくて、“ある人の命懸けの苦渋の痕跡”の一端を成すもの

謎を知るには、その人の“苦渋”の跡も共に味合わなければ😣。

“罠”🕸️に引っかかったのではなくて、自ら“罠”の正体を見定めながら、自ら“罠”に身を投じて、自らをがんじがらめにしていた「檻」から出る、いや、「檻」と思っていたものは「自由」への架け橋になっていく🪽

その苦渋のトンネルを抜け出しそうなところに…

ル・マルトー・サン・メートル (Boulez)。

(ブーレーズの軌跡を明瞭にご自分の言葉で語ってくださる貴重な野平先生の講演会🗣️にて刺激を受けたことを契機に。しかし、下記に書くことは、私の妄想も含む🤔)

---曇りなきまなこで見定めながら、決める

って『もののけ姫』に影響され過ぎですが😂、本当にブーレーズは、アシタカさながらなんだ…

むしろ自ら「呪い」にかかって、それを全身で被りながら闘い抜いて、「呪い」を解いていく。(セリーを堅苦しいと感じていたB…)

いえ、しかし今思うことは「呪い」と思ったもの、過去にブーレーズが「火刑に処した」と思われるものたちは、何らかの形で、ブーレーズの後期で新たに再生されていく。その道筋を描くことが今回のテーマだと思っているのです。

だからこそ、“あくなき探究”って言葉は、そう易々と使ってはいけない言葉🤫

野平先生は、ブーレーズをトータルセリエリズムに“加担していた人”という、ちょっと控えめな言い回しでご紹介された。その呪いとやら、セリーの堅苦しさからブーレーズを解放したのは、「言葉」の力でもあったのかもしれない。そしてその系譜として、プーランクの詩との繋がりも想起するものがありました。

行間を読む…。

ル・マルトーでの、シュールなルネ・シャールの言葉とそれに対応する音楽は、

直接的に→暗示的に→内面的な読解の世界へ

そして…声の不在、へと変貌していく。

ブーレーズの声の扱い方は、ピアノ弾きにとってもとてもイマジネーションとして刺激を与えるものです。

シェーンベルクの『ピエロ・リュネール』と『ル・マルトー』を比較した、野平先生訳のブーレーズ著『参照点』の「語り、演じ、歌う⚫︎シェーンベルク」の章を、ちょっと必死に読解すると感動が一入🥹✨

ということで、先日のプーランク→メシアン→ブーレーズへと、“声”に纏わる作品の系譜についての講演会、久しぶりの野平一郎先生の語り口に接して、思いを新たにできたわけですが、ブーレーズのコード・ミュルティプルについてお話が聞けることだろうと思ってひょっこり参加して本当に良かったです。勿論、配布されたル・マルトーのコード・ミュルティプルについてまで話は及ばなかったものの、このプリントを持ち帰れたことは幸せです。これが目的だったのだから。

恐らく、さまざまな目的でここに足を運んだ方がいらっしゃると思うのだけれど、個人的には、手元にある福士則夫先生のコード表が気になってならないのです🧐

先生の非公開だった学生時代に書かれた『5つの断片』のスケッチ一連の解読作業中、思わぬところでヒントが降ってくる🥹✨

端的に言えば、ブーレーズのChord Multiplicationの方法とまったく同じ方法で20歳の福士先生がコードを探究されていた痕跡を発見した事です…。しかしご本人もそのご自覚はないし、野平先生にお聞きしても、どうもこのブーレーズのミュルティプルの正体は、その後においても勿論日本の音楽界においても一般化したものではないらしい🧐

だとしたら、今まで以上に私はフクシノリオの推し活に力を上げなくてはなりません😤✨

コードを組織化、和音の概念が手薄だったところに、セリーを和声的に扱う方法を整備しようとする真摯で几帳面な妥協ない仕事📚

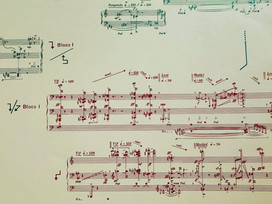

※コード・ミュルティプルの内容とは、コードとコードの掛け算で、野平先生配布のプリントで、先生はちゃんと下段を指差して教えてくださった👉この赤丸の部分のa×bやらの和声の掛け算のこと。

例えばaの(f-es)の2音と、同じa和音を乗算すれば、そこから生まれる2つの和音のバスはfとesとなり、その上に減7度が乗ってくる(es-des)。あとは、この2つの和音を足し算して、3音の(f-es-des)になって分厚いコードができあがる。

こうした分厚く生成されたコードは、ブーレーズの『第3ソナタ』の「コンステラシオン」の分厚いコードのブロックへとどんどん進化(深化)していく🍇近藤譲先生なら、葡萄の房とおっしゃることでしょう。

ブーレーズは、クラスターとグリッサンドに懐疑的だけれど、こうしてセリーから和声的に組織してできたコードブロックが、クラスターさながらの厚みを持って登場してくる辺りが、なんとも皮肉のような面白い現象です🤔

ちなみに、本当のわずかなクラスターといえば、『第3ソナタ』の「トロープ」のGloseに1箇所登場する。グリッサンドは、『第1ソナタ』の1楽章に、おそらくこの1箇所だけ。

そしてこの分厚くなっていったコードが一体その後どうなっていくのか…??

その文脈を綺麗に整理するのも憚れるかもしれないけれど、「ブーレーズを聴く」軌跡を描くとすれば、次にくるものは、

「音の万華鏡kaléidoscope」

なのではないかしら。

“音は、音そのものでは魅了されるものではなく、音は常に万華鏡のように回りながら、我々の感情の軌道となる”-「シーケンス」。

1950年代後半から『第3ソナタ』の「コンステラシオン」から、『天体暦の1ページ』、そしていよいよ『アンシーズ』の世界へ✨

そのあたりは、クレーの下地効果と合わせてブーレーズの後期ピアノ作品に現れる共鳴効果についてクレー研究誌の論考で書いた内容でもあるので、また再考頂けたら幸いです🥹✨

しかし、とにかく福士則夫先生の作品と大変にオーバーラップする内容なので、また次回に。

---------

▪️瀬川裕美子segaway-projectピアノリサイタルvol.11 https://www.facebook.com/share/1FWCME1YxY/?mibextid=wwXIfr

「ひとつの詩のはじまり」

〈私の〉オブジェ・トゥルーヴェobjet trouvé

-ソナタからアンシーズへ-

▪️2025年12月6日(土)15時開演@TOPPANホール

🎫トッパンホール・チケットセンター

◽︎program◽︎

・P.ブーレーズ:ピアノソナタ第3番(1955-63)

P.Boulez: P.Boulez: Troisième Sonate pour piano

ーフォルマント1:アンティフォニー(断片)より

Formant 1: Antiphonie (fragments)

Antiphonie I.II, SigleI.II, Trait initial

ーフォルマント2:トロープ

Formant 2: Trope

ーフォルマント3:コンステラシオン

Formant 3: Constellation»

・P.ブーレーズ:スケッチの断片(1987)

P.Boulez: Fragment d'une ébauche

・福士則夫:5つの断片(1967)世界初演

Norio Fukushi: Five Fragments for piano

I, H

II, 技法について

Ⅲ, S,B, W

Ⅳ, Y.

V, P-B

・P. ブーレーズ:ピアノソナタ 第1番(1946)

P.Boulez: Première Sonate pour piano

・J.S.バッハ:フーガの技法 BWV1080より

「3つの主題によるフーガ」(断片)

J.S.Bach: Fuga a 3 [4] Soggetti BWV1080/19

・P.ブーレーズ:天体の1ページ(2005)

P.Boulez: Une page d' éphéméride

・W.A.モーツァルト:ロンド K.494

W.A. Mozart: Rondo K.494 F Dur

・P.ブーレーズ:アンシーズ(1994/2001)

P.Boulez: Incises

コメント