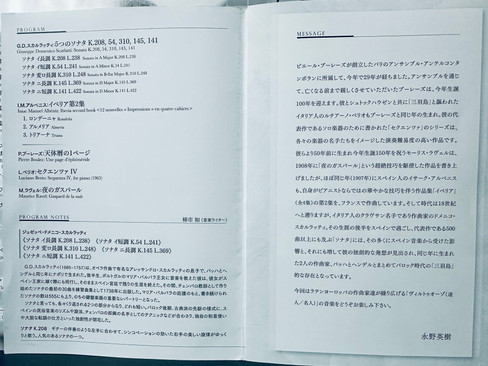

7.16 Hideki Nagano Piano recital@東京文化会館

- yumiko segawa

- 2025年7月17日

- 読了時間: 7分

昨晩🌙

7.16 Hideki Nagano Piano recital@東京文化会館

- “👓”と“🎼”に隔てられたふたつの世界✨ -

湿度のない、涼しい文化会館で、上質な音楽に身を任せて、本当に幸せでした🥹✨

こんなに気持ち良くなってばかりではいけないわ🫧なんでこんなに気持ち良いのか「原因」を考えなくてはいけない…🫢🫧

と少し考えながら、でもまた気持ち良くなっていました☺️良いものに、理由はないんだなぁと。

前半、私はスカルラッティに、アルベニスにあるあの強くも、しなやかに音色が自在に変わる軽やかな、「連打」を、あの「éclat」を聴くたびに、これが『天体歴の1ページ』への序章だわと思いながら、期待と共にその音魂は積み重なって行きました🥹

私は「思い出」の中にいる…

そこには、ピアノがひたすら好きな一人の「少年」が楽しそうに驚愕の演奏を繰り広げている、そういった音姿でした!✨

ほとんど非物質的な音の身ぶりの中で…

ピアニストっていいな🥹✨

「自らの受肉という充実」を終始、また今日この瞬間に生まれ出た新しいスカルラッティを、アルベニスを、そして、ラヴェルを体験できたのです。

永野さんは時間さえあればきっと毎分毎秒、ひたすら音楽に向かっているであろう純粋さがひしひしと伝わってくる…。

ミッションという、「過酷さ」が伝わってこない、年輪によって辛くなるであろうものは年々なくなってくるように感じる。

特に、まずは「前半」、

そこでは「プロフェッショナル」の場の空気感というより、「尊敬」よりも圧倒的な「愛」の力によって繰り広げられる天衣無縫の響きに、会場は満ち満ちていました✨

永野英樹さんの演奏は、とにかく「生」が好き。やっぱり「生」なのです🥹

テレビで聴くより、CDで聴くより、やっぱり、「生」だ🥰

今日は朝から異様に『天体歴の1ページ』を練習して(これは自分😅)、ここ半年で「Sacherサイクル」である1970年代後半以降のブーレーズがようやく好きになってきていたところに、待ちに待った「永野英樹」のブーレーズだった!✨

4月のEIC来日公演については、また書いたら長くなりそうだ。「アンシーズ」→「アンシーズ」への日にちを跨いだ橋渡しも感動的だった🥹しかしまだ飲み込んでいる。

この『天体歴の1ページ』はプログラムにも書いてあるように2005年に書かれた、ブーレーズにとって最後のピアノ曲。ピアノソロ曲拡張版2001年の『アンシーズ』にはもっと顕著にあるように、「連打」、「高速の両手トレモロ」、「アラベスク」、「ルーラード」、何というかこれまでのピアノ曲の、いやフランスピアノ曲といっても良い、歴代の「語法」がとてもはっきりと主役に躍り出てくる。

後年期(ブーレーズの場合、「晩年期」という枠組みでは語れない。そこには長きにわたる「work in progress」、「作品:全体/断片」の事情が絡み合うからだ😣)のブーレーズの語法には、長らく初期の複雑なテクスチャアとの差に戸惑いを感じていた…セリーから離れて「共鳴する領域」と「筋目立った律動の領域」があまりにもはっきり打ち出されていくから。でも、それはブーレーズ本来の「大元」に立ち返るようなことだと最近わかってきた💡

(鍵は、あの連打、アフリカ由来の『ノタシオンの8番』にあったり。)

ブーレーズのピアノソナタ、特に第2番では、「過去を否定」したと思ったら、後半生でブーレーズのピアノ語法に、クラシックの馴染みの上記のパッセージたちが舞い戻ってくる。

でも、皮肉なことに、第2ソナタには、過去を否定する割には、ある非常に重要な標識めいたところで、「トリル」や「トレモロ」が介入し(特に1、4楽章)、至る所で我々に注意喚起⚠️する。

さてしかし、今年はブーレーズ・イヤーである前に、ラヴェル・イヤーであるらしい。

もちろん、ラヴェルがイヤーな訳ではない。

ラヴェルの中からブーレーズが吸収したものもよく受け取れた🤫素晴らしいプログラムだった。

偏った見方をすれば、ブーレーズとベリオを挟む前半とガスパールは、諸に双方をまさに予感させる「語法」が詰め込まれていて、この珠玉のプログラム構成に、まず公演前から唸っていました📝✨

ブーレーズは自らの報われない「スケッチ」群を最後までついに捨て去ることができなかったと同時に、フランスの系譜、目にしたもの…全てに置いて「entrée」(迎入れ・対面)の姿勢なのだ✨

私はそう思う。

この、プログラムの後半の「ブーレーズ」と「ベリオ」の後、最後に聴いた「ラヴェル」が、またあまりにも良すぎたのでした!!🥹✨✨

ガスパールだ!

私たちはこの中に、どれだけの「連打」を聴いただろう?🤔

ただ、「後半」は、私にはひたすら、驚きと疑問に満ち溢れていたのです。。🤯

明らかに、「ブーレーズ」と「ベリオ」は違う場所に居たのだから…🌓

「音質」が、「構え」が、、

永野さんが、「メガネ」をかけられ、「楽譜」を持って登場された後半。

ゲンダイオンガクはあの「近い」音質と、正確故の「金属製」、「物質性」、そして「均一性」が時に必要なのかもしれない…。

ブーレーズの永野さんの『天体歴の1ページ』の本日の演奏は、私の妄想状態の判断によるものだが、ブーレーズ全集のCDに収録されている永野さんの演奏とほぼ変わらない、「あの音質」だった。

しかし、本日「前半」の永野英樹とは、1音目から全く違う音質だった。

どちらが、「永野英樹」なのか?🧐

こんな書き方をすると、私のようなピアノ弾きが世界のブーレーズ弾きの演奏について「何か」言わんとするのか?

いや、そんなはずはないのです。

私は今、必死で考えるのです🫨🫥🤫

ただ、あの後半から着用された「メガネ」と「楽譜」の出現は、この演奏会で鳴り響く「音質」、「構え」、そのものを真っ二つに変えるものだった❗️

少なくとも、私にはそう感じられた。

前半のスカルラッティとアルベニス、そして最後のガスパールとアンコールのラヴェル2曲。

と、

後半出だしのガスパール前のブーレーズとベリオ。

ここには切り立った「壁」が目の前に出現した⚡️

永野さんのあの場での「視覚」の変化と、「音」が比例するのだとしたら、まさに私の中では、突然「近視眼的」な音になり、「連打」はある種均一に、“強い光線的”「éclat」は、正直、全てが前面に顕れ出ていた。

後半、音には、「非物質的な身ぶり」とは別の要素が加わった。

しかし時々、前半の「少年の永野英樹」が見え隠れするブーレーズとベリオ。永野さんが、楽譜を離れて「手」を見る時、そしてff以外のレッジェーロ、中間色はあまりにも美しかった。

ただ、永野さんが後半、ブーレーズとベリオを弾くためにおかけになった眼鏡がどういった機能なのか、詳細は私にはわからない。でも、きっとよく「楽譜」が見える「メガネ」に違いない👓

そして、そこには、「少年・永野英樹くん」ではなく、「プロフェッショナルな永野英樹さん」がいらしたのです。

これが、永野英樹さんのスタイル…🤫

それに、これこそが、永野さんの“意図”だったのかもしれない。

しかし、今晩の私の中で浮き上がった好奇心は、あの「メガネ」なしで、「楽譜」なしで、「少年・永野英樹くん」でブーレーズを弾いたらどんな響きがするのだろう?🥹ということ。

贅沢な、また、身の程知らずの馬鹿女郎な発言です🫣

しかし今日、私は、「少年・永野英樹くん」の音色にに、また心から惚れてしまったのです🥹✨

それ故の身勝手な発言でございます🙇♀️

あの「少年」の音質でブーレーズを聴けたら、私はもうブーレーズなんて難しい作品、演奏なんてやめてしまうかもしれない😇

今日は、ラヴェル・イヤーに軍配があがった。

(私の中では)

100年より150年の方がきっと、偉大なんだ。

50年の差は、そんなにすぐには、埋められない。

「尊敬」「仕事の上司」 / 親密な、「愛」

には、もしかしたら、不思議な違いがあるのかもしれない。

永野英樹さんにとっては、リアルに「尊敬」する目の前の大きな存在であられたに違いない。

しかしわたしのなかで、ブーレーズというひとは、未だに「夢」の人です。

ブーレーズは、そんなに「近く」にいる人じゃない。もっとこれから「夢想」してもよい、「更新」されるべき作曲家だと思ってやまない🥹

正直、生き生きと生まれ変わった、あの驚嘆・感動のスカルラッティ、アルベニス、ラヴェルに向き合う姿勢と、ブーレーズとベリオに向かう永野英樹さんは、別人だった。

それは、きっと当たり前のことなのだろう。

私は何もわかっちゃいないんだ🫣

これは、巨大なミッションを背負ったEICのピアニストのひとつの結論なのだ。

私にとってのブーレーズは「尊敬」のひとであることはもちろんのこと、しかし、「仕事の上司」でもなければ、間近で接したこともない愛すべき作曲家です。

何度も取り組むべき「夢想」の相手です。

未だに、未熟な「少女」状態で、「譜面」を見ながら、ブーレーズを弾いている。

---

今日は、本当に驚嘆すべき素晴らしい日🥹

心からの感謝を✨ピエール先生も、今日は野平一郎先生のお隣でお聴きになられたでしょう😇✨

コメント